問6の選択問題では、

さまざまな音楽の知識が問われますが、

楽器についての出題も多いです。

過去問をすべて見た結果、

3回に2回くらいの割合で、

出ています。

「保育に関係ある?」という楽器も、

出てきていますが・・・

これまで出題された楽器を中心に、

保育士試験に出る可能性が高いものを

まとめていきます。

基礎知識として、

覚えていきましょう。

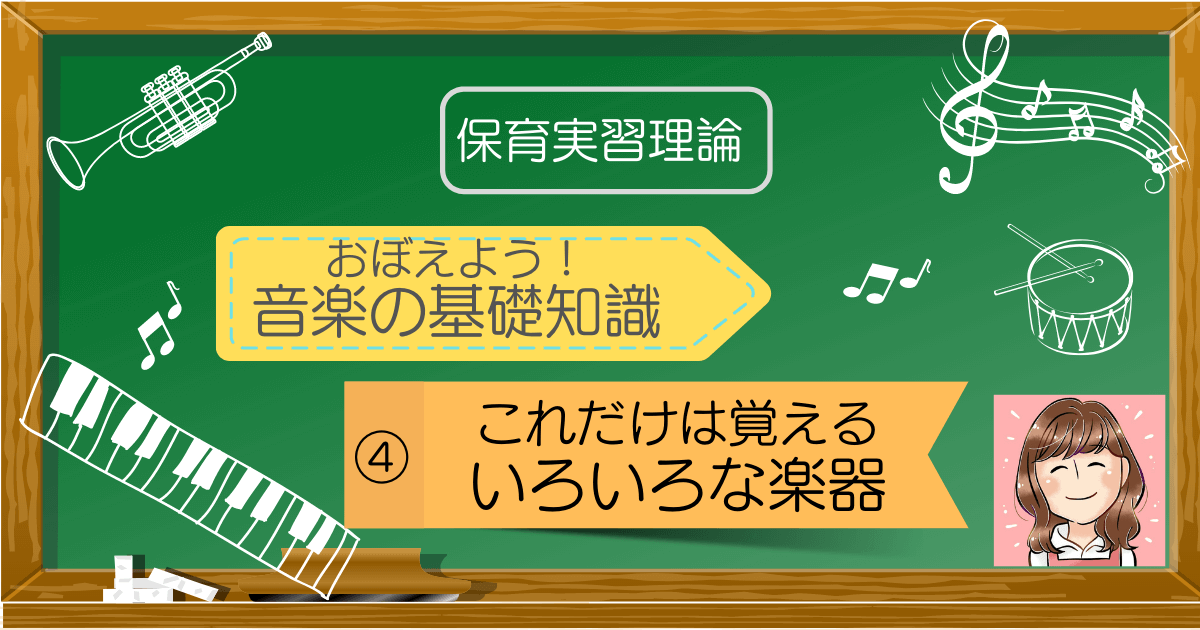

鍵盤楽器

文字通り、鍵盤がある楽器です。

保育士試験に向けて、

覚えておきたい鍵盤楽器です。

| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |

| ピアノ | ・鍵盤は88鍵 ・グランドピアノ、アップライトピアノ ・オーケストラの全ての楽器の音域を 1台でカバーする ・打楽器でもあり、弦楽器でもある ・ハンマーで弦をたたいて音を出す |

| オルガン | ・教会のパイプオルガンが発祥 ・学校の足ぶみオルガン ・鍵盤ごとのパイプやリードに 空気を流して音を出す ➡「管楽器」でもある ・足の鍵盤がある |

| 電子オルガン | ・エレクトーン(YAMAHAの商品名) ・鍵盤を弾いて電気信号を伝えて 音を出す |

| アコーディオン | ・別名「蛇腹楽器」 ・ピアノ式鍵盤、ボタン式鍵盤がある ・鍵盤数は 26鍵・34鍵・37鍵・41鍵が一般的 ・鍵盤数が多いほど重たくなる ・左手ボタンはベース音とコード ボタン数は8~120個とさまざま ・蛇腹を動かして リードに空気をに送って音を出す ・携帯に便利 |

| 鍵盤ハーモニカ | ・金属製のリードに息を吹き込んで 音を出す ・鍵盤数は25~44鍵と 商品によって異なる ※小学校では32鍵が一般的 ・携帯に便利 |

| チェンバロ | ・別名 ハープシコード ・ピアノの祖先 ・ルネサンス音楽、バロック音楽で愛用 ・鍵盤が白と黒、逆 ・弦を爪(プレクトラム)ではじいて、 音を出す ・音が弱く、繊細 |

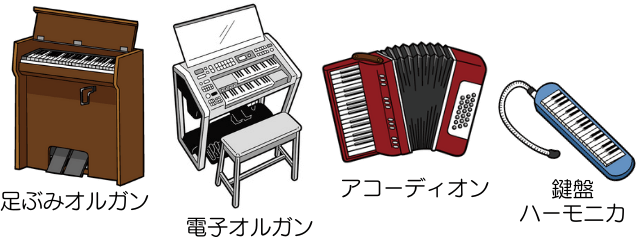

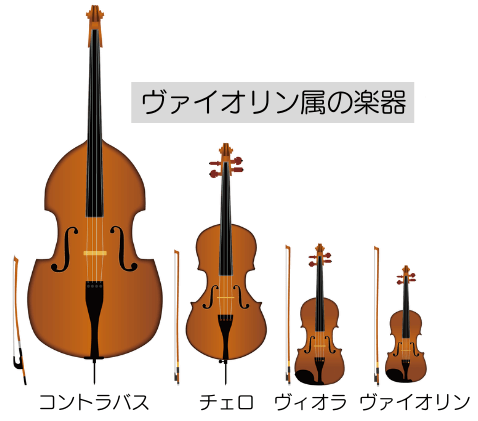

弦楽器

過去問で出されているのは、

ギター、ヴァイオリン、三味線です。

三味線が、

ちょっとビックリですね。

プラスして、

ヴァイオリン属の楽器を、

大きさ順に覚えておくと良いと思います。

| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |

| ギター | ・6本(または12本)の弦 ・クラシックギター: ナイロン弦の元祖ギター ・アコースティックギター: スチール弦、フォークギター ・エレクトリックギター: アコギにアンプを取り付けたもの ・どのギターも調弦は同じ 下からミ・ラ・レ・ソ・シ・ミ |

| ヴァイオリン | ・ヴァイオリン属で最も小さく、 最も高音の楽器 ・基本は4弦 ・調弦は下からソ・レ・ラ・ミ ・馬のしっぽを張った弓で音を出す |

| ヴィオラ | ・ヴァイオリン属の 小さいほうから2番目 ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・ヴァイオリンより低音 サイズは10cmほど大きい |

| チェロ | ・ヴァイオリン属の 大きいほうから2番目 ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・ヴィオラよりさらに低音 大きさは全長125cmくらい |

| コントラバス | ・ヴァイオリン属で最も大きく、 最も低音が出る ・調弦はド・ソ・レ・ラ ・チェロよりさらに低音で、 大きさは全長185cm前後 ・唯一、立って演奏する |

| 三味線 | ・日本の弦鳴楽器 ・3本の弦をバチで鳴らす ・調弦方法は3種類 「本調子」「二上り」「三下り」 ・伴奏する音楽に合わせて 細棹・中棹・太棹に大別される |

管楽器

管楽器は

「木管」と「金管」に分類されます。

古くは楽器の材質で分かれていましたが、

今では「音の鳴らしかた」で分けられています。

①くちびるの振動で鳴らす

➡金管楽器

②上記以外の鳴らしかた

➡木管楽器

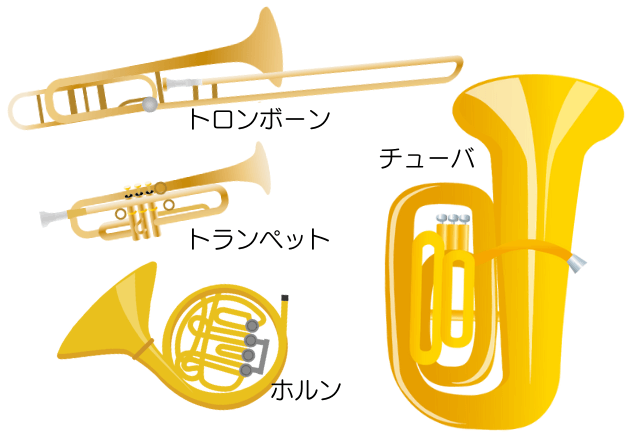

金管楽器

金管楽器は、

問題に出てきたことはありません。

しかし、

木管楽器は出題されているので、

今後、金管も出る可能性アリです。

代表的なものだけ覚えておくと

良いでしょう。

| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |

| トランペット | ・金管楽器の中で最高音域をもつ ・くちびるを振動させ、 マウスピースを通して音を出す ・3つのピストンで音を変える |

| トロンボーン | ・スライドという伸縮管で 音程を変える ・くちびるの振動によっても 音の高さを変えられる ・スライドの長さは 約150cm |

| ホルン | ・長い管をぐるぐる丸めた形 ・ベルの直径は約30cm ・マウスピースはろうと型 ・やわらかい音で、 木管楽器とよく調和する |

| チューバ | ・金管楽器では最も大きく、 最低音域を担当 ・音程を変えるバルブは、 タイプにより3~7本 ・重量10~15kg、 長さは80cm前後 |

木管楽器

一見すると「金属」で出来ているので

「金管かな?」と思う楽器も、

「木管楽器」です。

令和3年後期の問題で、

「サクソフォーンは木管楽器である」

〇か✕か・・・が問われました。

どちらかというと、

音が高い楽器が木管です。

また、リードを使う楽器が多いです。

| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |

| ピッコロ | ・フルートの派生楽器 ・フルートの1オクターブ 高い音が出る ・オーケストラで最高音域 |

| フルート | ・リードを使わない横笛 ・トーンホールを開閉して 音高を変える ・オケではメロディが多い |

| オーボエ | ・2枚のリード「ダブルリード」 ・人の声に近い目立つ音 ・チャルメラが原型 ・最も演奏が難しい楽器として ギネスに登録 |

| クラリネット | ・シングルリード ・4オクターブの音域 (管楽器の中で最も広い音域) ・グラナディラという木材 ならではの柔らかい音色 |

| サクソフォーン | ・一般的には真鍮で作られている ・通称サックス ・木管楽器の中では大音量が可能 ・ジャズやポップスなど 幅広いジャンルで活躍 |

| リコーダー | ・木管楽器の一種 ・プラスチック製のものは 小学校などで使われている ・簡単に音が出せる ・長さの違いにより、音程の異なる いくつかの種類がある |

| オカリナ | ・リードがないエアリード式 ・指穴の数、場所に決まりがない ・さまざまな材質 (陶器製が多い) ・歌口の造りがリコーダーと似ている |

| ハーモニカ | ・リード楽器 ・並んだ穴から息を吸ったり 吐いたりしてリードを振動させる ・高級なものは木製、 教育用はプラスチック製 |

リコーダーやオカリナも、

木管楽器の一種なのです。

覚えておいて損はなさそうですね!

ハーモニカの過去問は、

「ハーモニカはリード楽器である」

〇か✕か、でした。

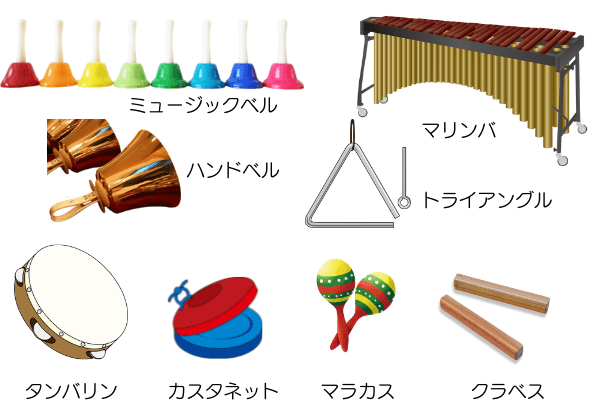

打楽器

打楽器は、

保育にも取り入れる楽器が多いため、

何回も、何種類も出題されています。

なじみのある楽器でも、

あらためて質問されると

「?」となるケースもあるので、

特徴はしっかり押さえておきましょう!

| 名 称 | 覚えておきたい特徴 |

| マリンバ | ・木琴の一種で 鍵盤打楽器 ・ピアノと同じ配列の 木製の音板が並ぶ ・マレットというバチで たたいて音を出す |

| ハンドベル | ・17世紀イギリスの教会で誕生 ・1つのベルが1つの音を奏でる ・本来は音高によって サイズが異なる ・昭和57年、日本で教育用に 作られたのが「ミュージックベル」 ➡「ハンドベル」とも呼んでいる ➡ミュージックベルは 全て同じサイズ |

| タンバリン | ・浅い小型の太鼓 ・鈴がないもの、皮を張って いないものもある。 ・手や指でたたく他に、 振って鳴らす、フチをこする、 スティックでたたくなど、 いろいろな奏法がある |

| カスタネット | ・スペインの民族楽器 ・スペイン舞踊のフラメンコに 使われる ・一般的には木製、子ども用や 教育用にプラスチック製も ・より速いリズム用に 柄付きカスタネットもある |

| トライアングル | ・金属製 ・金属製の棒(ビーター)で たたいて音を出す ・異なる大きさがあるが、 一定の音律はない ・三角形の形状から 名づけられている |

| マラカス | ・シェイカーの一種 ・木製、プラスチック製など多種 ・中身は木の実、ビーズ、砂利など ・マンボやサルサなど、 ラテン音楽で使われる |

| クラベス | ・2本の木片を 上下にたたいて音を出す ※日本の拍子木は、 平行にたたく ・円柱、または四角柱 |

まとめ

保育実習理論の問6で、

楽器についての〇✕は、

・楽器の分類

・発祥の国

・特徴

について問われることが多いです。

なかでも、楽器の分類がダントツで、

〇〇〇の楽器は「打楽器である」

△△△の楽器は「木管楽器である」

という問いが最多です。

今回まとめた5つの分類

①鍵盤楽器

②弦楽器

③金管楽器

④木管楽器

⑤打楽器

は、必ず覚えましょう。

また、楽器の特徴は、

・音の高低

・サイズ

・生まれた国

・どうやって音が出るか

以上について、

ポイントを押さえておくことを

オススメします!